* W.K.C. 거스리, 『희랍철학입문. 탈레스에서 아리스토텔레스까지』, 박종현 옮김, 서광사, 2000.

종교적인 측면에서 볼 때, 피타고라스 교설의 핵심은 인간 혼의 불멸성과 인간으로서뿐만 아니라 다른 동물의 육신으로 나타나는 일련의 육화(肉化ㆍ化身, incarnation)을 통한 혼의 진행에 관한 믿음이었다. 이와 결부되어 있는 것이 피타고라스학파의 금기 중에서 가장 중요한 것, 곧 동물의 살을 먹는 것에 대한 금기이다. 왜냐하면 우리들이 먹는 짐승이나 새 안에 어쩌면 나의 할머니의 영혼이 깃들어 있을지도 모르기 때문이다.

만일 혼의 윤회가 가능하고 흔히 있는 일이라면, 모든 생물이 동족이며, 이와 같은 자연의 동족관계는 피타고라스학파의 또 하나의 교설을 이룬다. 이 교리는 우리가 생각하는 것보다 더 확대되는데 그 이유는 피타고라스학파에게 생물의 세계가 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 넓기 때문이다. 그들은 실로 전체로서의 우주가 하나의 생명체라고 믿었다. 이 점에 있어서 그들은 이오니아학파와 의견을 같이 했다. 그러나 그들은 이 점에 있어서도 아낙시만드로스나 아낙시메네스에게는 낯선 것, 곧 합리적 근원에서 유래했다기보다는 신비적인 종교적 근원에서 유래한 함축적 의미를 알았다. 그들은 우주는 무한량의 공기 혹은 숨으로 둘러싸여 있어서 이것이 전체에 스며들어가 생명을 준다고 주장했다. 그것은 개개의 살아있는 생명체에 생명을 주는 것과 똑같은 것이다. 우리가 보았듯이, 아낙시메네스에 의해 이론적으로 설명된 이러한 통속적인 믿음의 잔재에서 이제 하나의 종교적 교훈이 이끌어내어진다. 사람의 숨 혹은 생명은 무한하고 신적인 우주의 숨 혹은 생명과 본질적으로는 같은 것이다. 우주는 하나이며 신적인 것이다. 사람들은 여럿이며 각기 다르고 또 사멸하는 존재이다. 그러나 사람의 본질적인 부분, 곧 혼은 사멸하지 않는 것이고, 그 불멸성은 다음과 같은 사실에서 기인한다. 사람의 혼은 신적인 혼이 잘려나가 사멸하는 육신 안에 갇힌 것으로, 신적인 혼의 파편 혹은 불꽃이다.

사람은 이리하여 하나의 삶의 목표, 곧 육신의 더러움을 털어버리고 순수한 정신이 되어 자신이 본질적으로 속하는 보편적[우주적 universal] 정신과 다시 결합하는 목표를 갖는다. 혼이 스스로를 완전히 정화할 수 있기 전까지는, 혼은 이 몸에서 다른 몸으로 옮겨 감으로써 계속해서 일련의 윤회를 겪지 않으면 안 된다. 이는 정해진 출생의 순환이 완결되지 않는 한, 개체성이 유지됨을 의미하는 것이다. 그러나 궁극적인 목표가 신적인 것과의 재결합[合一]에 의한 자신의 적멸(寂滅)임은 거의 의심의 여지가 없다.

이러한 믿음을 피타고라스학파는 다른 신비주의 종파와 나누어 갖고 있었는데, 특히 신화적인 오르페우스(Orpheus)의 이름으로 가르친 사람들과 그러하다. 그러나 피타고라스의 독창성이 돋보이는 것은 정화 및 신적인 것과의 결합이라는 목표를 달성하는 수단에 관한 부분이다. 그때까지 순결은 종교적 의식에 의해 그리고 시체들을 피하는 것과 같은 방식의 금기들을 기계적으로 준수하는 것에 의해 추구되어 왔다. 피타고라스 역시 이러한 금기의 많은 부분을 갖고 있기는 했지만, 그는 자기만의 방식, 곧 철학자의 방식을 더하였다.

피타고라스 교설의 첫째 원리라 할 수 있을 자연의 동족관계설은 고대 신앙의 잔재이며, 마법적인 ‘함께 느낌’의 관념과 많은 공통점을 갖고 있다. 둘째 원리는 합리적이고 전형적으로 희랍적인 것이다. 연구의 진정한 대상으로서의 형상 혹은 구조에 대한 피타고라스의 강조, 그리고 이와 더불어 한도 혹은 한정(限度, 限定, peras, limit) 관념의 강조가 그것이다. 만약 희랍인들의 독특한 점이 ‘(환상적이고 모호하며 일정한 형태가 없는 것에 대립되는 것으로서의) 지적이며 확정적이고 측정 가능한 것’에 대한 그들의 선호라면, 피타고라스야말로 헬라스 정신의 가장 앞 선 주창자였다. 확신에 찬 도덕적 이원론자로서 피타고라스학파는 ‘좋은 것’과 ‘나쁜 것’의 계열을 제시했다. 좋은 것에는 빛, 단일성, 남성, 한정 혹은 한도가 온다. 나쁜 것에는 어둠, 다수성, 여성, 한정되지 않은 것 혹은 한도지어지지 않은 것(無限定者, to apeiron, the unlimited)이 온다.

피타고라스의 종교는 일종의 범신론을 구체화한 것이다. 세계는 신과 같으며, 따라서 세계는 선하고, 하나의 단일한 전체이다. 만일 세계가 선하고 살아있고 하나의 전체라면, 이는 세계가 한정되어 있으며(peperasmenon, limited), 자신의 상이한 부분들 사이의 상호 관계 안에 존재하는 하나의 질서(kosmos, order)가 나타나게 하기 때문이다. 충만하고 유능한 삶은 조직화(organization) 에 달려 있다. 우리가 이를 개개의 생물에서 볼 수 있으며, 우리가 이를 유기체(organism)라 일컫는 것은 그것이 각기 자신의 모든 부분을 정돈하여 전체를 살려가는 목적에 종속시키고 있음을 지적하기 위해서이다(그리스어 organon은 연장, 도구의 뜻이다). 세계가 좋은 것이고 살아 있는 것이라고 불리는 것은 물론, 하나의 단일한 전체라고 불릴 수 있는 것은 오직 세계가 정해진 한계 혹은 한도를 가지며 따라서 그렇게 조직화될 수 있다는 의미에서 그러하다. 세계 현상의 규칙성이 이를 뒷받침해주는 것이라 생각되었다. 낮과 밤이 그리고 계절들이 제 때에 맞추어 변함없이 질서 속에서 이어진다. 선회하는 별들은 (그들이 그렇게 생각했듯이) 영원하고 완전히 원형인 운동을 보인다. 요컨대, 세계는 하나의 코스모스(kosmos)라 불릴 수 있는 것인데, 이 단어는 질서, 적절함, 아름다움의 관념들이 결합된 번역하기 어려운 말이다. 피타고라스는 세계를 이러한 이름으로 부른 첫 번째 사람으로 알려져 있다.

피타고라스는 천성이 철학자여서 만일 우리가 (본질적으로 우리와 동족관계에 있는) 살아 있는 우주와 동일하게 되고자 한다면, 우리는 한편으로는 옛날의 종교적 규율을 소홀히 하지 않으면서도 무엇보다도 우선적으로 우주의 방식을 연구하고 우주가 어떤 것이지를 알지 않으면 안 된다고 주장한다. 이렇게 하는 것 자체가 우리로 하여금 우리의 생활을 우주가 드러내주는 원리에 한층 더 가깝게 부합시켜 이끌어줄 수 있도록 해주는 것은 물론, 우리를 우주에 한층 더 근접시켜 줄 것이다. 우주가 하나의 코스모스 혹은 질서 정연한 전체인 것과 마찬가지로 우리 각자도 하나의 작은 코스모스이다. 우리는 대우주의 구조적 원리를 재현하는 작은 유기체이다. 그리고 이들을 관통하는 우주의 구조적 원리를 발견함으로써 우리는 우리 안에 있는 형상과 질료의 요소를 발전시키고 조장한다. 코스모스(kosmos)를 연구하는 학자는 자신의 혼 역시 코스모스적인(kosmios) 것이 된다. [...] 피타고라스 자신의 관심은 무엇보다도 수(數, numbers)였다(54-58쪽)

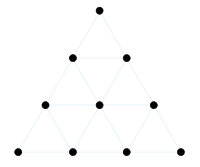

* 비율(比率, proportion).

테트락티스(tetraktys)

* 탈레스 외, 『소크라테스 이전 철학자들의 단편 선집』, 김인곤 외 옮김, 아카넷, 2005.

23. 헤로도토스(DK14A1)

그리고 이집트인들은 다음과 같은 이야기를 처음으로 한 사람들이다. 즉 사람의 혼은 불사적이며 몸이 소멸할 때면 그때마다 태어나는 다른 동물 속으로 들어가고, 육지나 바다에서 살거나 날아다니는 모든 짐승을 거쳐 윤회하고 나면, 태어나는 사람의 몸속으로 다시 들어간다는 것이다. 그리고 그들의 혼의 윤회(periēlysis)가 3,000년에 걸쳐 이루어진다고 한다. 헬라스인들 가운데 어떤 이들은 앞서서, 어떤 이들은 나중에 이 이야기를 마치 자신들의 것인 양 이용했다. 나는 그들의 이름을 알지만 기록하지 않는다.(『역사』 II. 123)

* 프리맨은 헤로도토스가 혼의 전이설을 이집트인들의 설로 여긴 것은 잘못이라고 본다. 이집트의 종말론에서 이 지상의 삶은 또 다른 세상에서의 이해하기 어려운 삶을 위한 짧은 준비 기간이며, 되돌아옴이 없기 때문이라는 것이다(1966, 78쪽). KRS도 혼의 옮겨감(metempsychōsis)이란 것은 이집트의 기록이나 작품에서 확인되지 않음을 지적한다(KRS 220쪽).

24. 포르퓌리오스(DK14A8a)

[...] 그[피타고라스]는 말하기를, 우선 혼은 죽지 않는다고, 그 다음으로 혼은 다른 동물들로 옮겨간다고, 게다가 일어났던 일들은 어떤 주기에 따라 언젠가 다시 일어나며, 어떤 것도 절대적으로 새로운 것은 아니라고, 그리고 혼을 지니고 태어나는 모든 것을 동족으로 생각해야 한다고 했다. 실로 피타고라스가 이런 교의(dogma)들을 처음으로 헬라스에 전해준 것으로 보인다.

(『피타고라스의 생애』 19)

26. 디오게네스 라에르티오스(DK21B7)

그[크세노파네스]가 그[피타고라스]에 대해 말한 것은 다음과 같다. “언젠가 그는, 개가 심하게 맞고 있을 때, 곁을 지나가다가 불쌍히 여겨 이런 말을 했다고 한다. ‘멈추어라. 매질하지 마라. [나의] 친구인 사람의 혼이니까. [그 개가] 짖는 소리를 들었을 때 나는 그 혼을 알아보았다’라고 말이다.”(『유명한 철학자들의 생애와 사상』 VIII. 36)

(176-179쪽)

***

* W.K.C. 거스리, 『희랍철학입문. 탈레스에서 아리스토텔레스까지』, 박종현 옮김, 서광사, 2000.

플라톤

그래서 완전하고 영구적인 본(本)의 존재가 가정되면 그리고 또 일단 그것이 가정되었으므로 우리가 살고 있는 세계의 현상들에 우리가 어떤 실재성을 귀속시키든 그 실재성은 초월적인 형상(形相, εἶδος, eidos, form; from εἴδω, eidō, 'I see')들의 실재성에 제한된 정도에 있어서 그것들이 관여하는 덕택이다. (그렇다면 의문이 제기될 수 있는데) 우리가 어떻게 그리고 언제 저 영원한 형상들을 알게 되었기에, 이를테면 우리는 어떻게 우리에게 보이는 생물들이 어떤 형상들에 속하는 것인지 확인하고 또 어떤 실행된 행위가 좋음(善)이나 아름다움에 관여하는 것인지 알아보고 또 언급할 수 있는가? 이 점에 있어서 플라톤은 오르페우스교와 피타고라스학파의 가르침의 관점에서 소크라테스의 또 다른 측면을 발전시키고 확실히 했다. 나는 앞서 확대와 옹호가 필요한 또 다른 소크라테스의 옹호는 ‘자신의 혼(魂, Ψυχή, psychē, soul or breath of life)을 보살피라’는 것이었다고 말했는데, 플라톤이 땅에 얽매인 인간의 마음과 초월적 이데아들의 세계 사이의 다리를 보게 된 것은 혼의 본성에 관한 종교 개혁가들의 이론에 있어서였다. 보통의 희랍인의 믿음에 있어서는 앞서 내가 말했듯이 육신이 소멸하게 되면 이제 정처가 없어진 단지 망령에 불과한 혼은 - 호메로스가 표현했듯이 ‘연기처럼’ - 슬며시 빠져나와 마음도 힘도 없는 창백하고 그림자 같은 존재가 되는데, 마음과 힘은 혼이 신체적 기관들에 부여된 결과로서 또 같이 혼에 주어진 것이었다. 강풍이 불 때 죽는 것이 아마도 특히 위험한 것으로 여겨졌던 것 같다. (그래서 소크라테스는 자신이 죽던 날에 장난스럽게 친구들의 그러한 믿음을 나무란 바 있다.) 그들이 그렇게 믿게 된 것은 강풍이 혼을 잡아채서는 이 지상의 사방으로 흐트러뜨리게 될지도 모르겠다고 여겼기 때문이었다. 그와 믿음의 상황에 있어서는 이 육신보다도 훨씬 더 중요하며 육신을 희생하고서라도 보살펴야만 되는 것이라는 소크라테스의 단언에 대해 친구들이 이를 좀처럼 믿지 못하겠다는 반응을 보인 것도 놀라운 일은 아니었다.

플라톤은 이러한 스승의 확신을 지지하여, 혼은 본질에 있어서 영원한 세계에 속하는 것이지 일시적인 세계에 속하는 것이 아니라는 피타고라스 교설의 진리를 재차 확인했다. 혼은 지상에서의 여러 차례에 걸친 삶을 살았고 그 지상에서의 삶에 앞서 그리고 삶과 삶 사이에 육신을 떠나있는 동안 초월적인 실재를 바라볼 기회를 가졌었다. 육체적인 죽음은 혼에게 나쁜 것이 아니라 오히려 참된 삶의 회복이다. 육신은 감옥과 무덤에 비유되고, 혼은 이 지상에서의 삶에 앞서 친히 지내던 이데아(ἰδέα, idéa, notion or pattern)들의 세계로 되돌아갈 수 있기 위해서 이 육체로부터 풀려나오길 원한다. 이데아설은 혼은 불멸성에 대한 믿음 - 또는 적어도 혼의 선재성(先在性)에 대한 믿음 -과 존립여부를 같이 한다. 이데아설은 배움, 이승에서의 지식획득을 상기(想起, ἀνάμνησις, anamnesis, reminiscence)의 한 과정으로 설명한다. 우리가 우리 주변에서 지각하는 사물들이 우리 자신이 소유하고 있는 것으로 믿고 있는 보편적인 것과 완전한 것의 개념에 대한 지식을 처음으로 우리 안에 심어 줄 수 있는 것은 아니다. 그보다도 오히려 우리가 참된 실재들에 대한 직관을 이미 했기 때문에 이 지상에 있어서의 이들 실재의 연약하고 불완전한 영상이 우리로 하여금 우리가 과거에 이미 알았으나 혼이 육신의 물질적인 불순물에 오염됨으로 말미암아 망각(妄覺, Λήθη, Lēthē)해 버렸던 것을 상기하도록 하는 것이 가능하다.

이 설의 기본적인 가정은 불완전한 것이 제 혼자서 우리로 하여금 완전한 것의 인식에 이르도록 이끌어줄 수는 없다는 것이다. 이 세상에 있는 어떤 사물도 둘이 정확하게 수학적으로 같은 경우는 없다. 그러므로 우리가 만약 ‘같다’는 말의 참된 의미에 대해 규정할 수 있는 하나의 관념을 우리의 정신 혹은 마음속에 지니고 있다면, 우리가 그것을 얻게 된 것은 단지 우리의 눈에 보이는 지팡이나 우리가 긋게 되는 선에 대한 검토 혹은 비교만으로 가능한 것은 아니다. 이러한 물리적 접근 역시 검토되어야 하겠지만, 그러나 그것은 지성(이성, nous)이 한때 가졌었고 따라서 지금은 지성 속에 잠재해 있는 완전한 지식을 되찾는 일에 오직 지성만이 도움을 줄 수 있기 때문이다. 그것이 지식의 획득에 있어서의 감각의 역할이다. 그것은 없어도 되는 것은 아니지만, 이 세상에서 우리가 얻은 모든 지식은 사실상 상기의 결과이므로 철학자가 일단 감각적 지각에 의해 출발하게 된다면, 그는 혼을 [플라톤의 경우에는 지성을] 자유롭게 혼으로 하여금 감각의 세계를 초월하여 완전한 형상들에 대한 앎을 다시 갖도록 하기 위하여 가능한 육신은 무시하게 될 것이고 또 육신의 욕망을 억제하게 될 것이다. 플라톤의 대화편에 등장하는 소크라테스의 말을 빌리면, 철학은 ‘죽음 위한 준비’인데, 이는 철학이 하는 일이 혼으로 하여금 죽음을 면치 못하는 구조의 한계 속으로 다시 한 번 되돌아가는 저주로부터 풀려나 이데아의 세계에 영원히 머물도록 적응시켜 주는 것이라는 점에서이다.

혼의 본성에 대한 이러한 견해는 인식 가능성에 대한 플라톤의 궁극적 설명으로서 『파이돈』 전체에 퍼져 있는데, 이 책에서 이러한 견해는 물론 문답 형식으로 상세히 설명되어 있지만 끝부분에서는 신화라는 상징적 언어로 설명되어 있다. 다른 대화편 『메논』에서도 상기설을 논리적인 것으로 다루려는 시도를 하고 있다. 이 경우에 상기설이 내포하고 있는 종교와 철학의 결합은 소크라테스가 이 대화편에서 처음에 철학을 ‘자신들이 행하는 것을 설명하고자 애쓰는 남녀 사제(司祭)들’이 주장하는 교리로서 언급할 때 시사되어 있기도 하다. 그렇지만 다른 곳에서 플라톤 철학의 이 측면은 퍽 많은 대화편에 있어서 대미를 장식하곤 하는 일종의 관례적 장치로서의 대신화(大神話)들에서 찾아볼 수 있다. 최대의 신화는 『국가ㆍ정체(政體)』 말미의 에르(Er) 신화이다. 이곳에는 혼의 전체 역사, 곧 혼의 육신으로의 연속적 환생이 혼이 지상에서 사는 삶과 삶 사이에 혼에게 무슨 일이 일어나며 또 혼이 마침내 정화(淨化, κάθαρσις, katharsis, catharsis, purification or cleansing)되었을 때, 어떻게 혼이 윤회(輪廻, reincarnation)에서 벗어나게 되는지가 기술되어 있다. 우리가 저 세상에서 본 진리를 기억하지 못한다는 사실은 이 신화에서 혼이 막 육신으로 재탄생할 즈음에 어쩔 수 없이 망각(妄覺, Λήθη, Lēthē)의 강물을 마시게 된다는 이야기로 설명되고 있다. 혼은 불볕더위의 물도 없는 들판을 방금 건너야만 했던 터라 물을 마시고 싶은 유혹을 받게 된다. 이 때 혼은 유혹을 물리치는데 있어서 자신이 나타내 보이는 힘에 의해 [이승에 있어서] 자신이 수행한 철학의 정진(精進) 정도를 드러내 보이게 된다. 그렇지만 어떤 혼이건 - 육신에서 벗어나 진리와의 영원한 교섭 속에 있게끔 미리 정해져 있지 않은 한 - 모두가 적어도 조금씩은 망각의 강물을 마시지 않을 수 없다. 이 망각의 주제는 희랍에 있어서의 다른 경우에 있어서도, 즉 신화와 종교 의식에 있어서도 유사한 경우를 찾아볼 수 있는데, 이는 플라톤이 전설의 자료를 자신의 의도대로 사용하는 실례를 보여주는 것이다. 이는 플라톤의 생각에 따르면 아마도 육신이라는 장애물에 의한 오염의 실제적 영향에 대한 하나의 비유적 표현이었을 것이다(126-130쪽).